Virusmutationen und ihre Bedeutung für die Coronapandemie

Für lange Zeit begaben sich Labore in Deutschland nicht auf die Suche nach Mutationen des Coronavirus. Doch nun haben sich die Zeiten geändert. Seit einigen Wochen vermelden Labore auch hierzulande immer häufiger Varianten des Erregers. Doch welche Konsequenzen haben diese Entdeckungen?

Was ist eine Mutation?

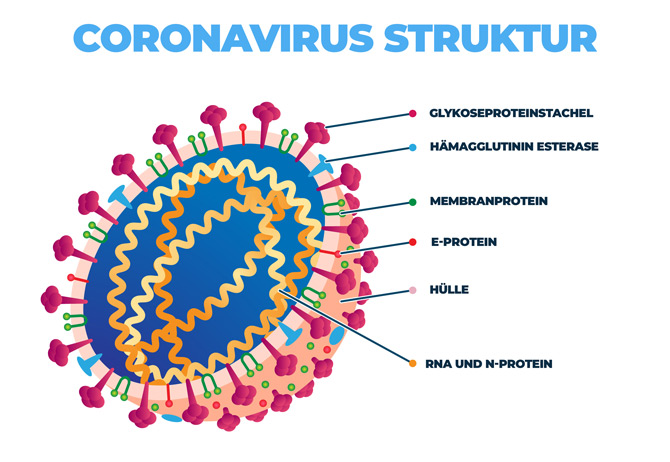

Bei sogenannten RNA-Viren verändert sich das Erbgut permanent. Wie Virologe Ralf Bartenschlager vom Uniklinikum Heidelberg bestätigt, befinden sich in einem Tropfen Spucke einer akut infizierten Person vermutlich Tausende an Virusmutationen, die sich durch ihre Genome voneinander unterscheiden.

Doch bei Weitem sind nicht all diese Mutationen ein Grund zur Beunruhigung.

Die meisten Mutationen wirken sich nicht anders als andere Viren auf die Gesundheit von Menschen aus. Einige Mutationen sind sogar hilfreich. Beispielsweise wurde das ursprünglich in Wuhan entdeckte Coronavirus schon Anfang 2020 von einer neuen mutierten Version verdrängt.

Die einzelnen Mutationen begeben sich wie in eine Art Wettkampf, unter denen sich Viren mit den größten Vorteilen durchsetzen. Einige dieser Mutanten verbreiten sich besonders schnell. Andere Viren sind in der Lage, den Antikörpern des Wirts zu widerstehen.

Zuordnungen zu Viren-Stammbäumen

Nach Aussagen des Frankfurter Virologen Martin Stürmer liege es schlichtweg in der Natur der Viren, dass sie sich im Laufe der Zeit immer besser an die Bedingungen für ein Überleben im Wirt anpassen. Einst verglich der Mediziner den Anpassungsprozess mit einer Art Schlüssel, der sich immer reibungsloser im Schloss bewegt. Das Schloss ist in diesem Fall der menschliche Körper.

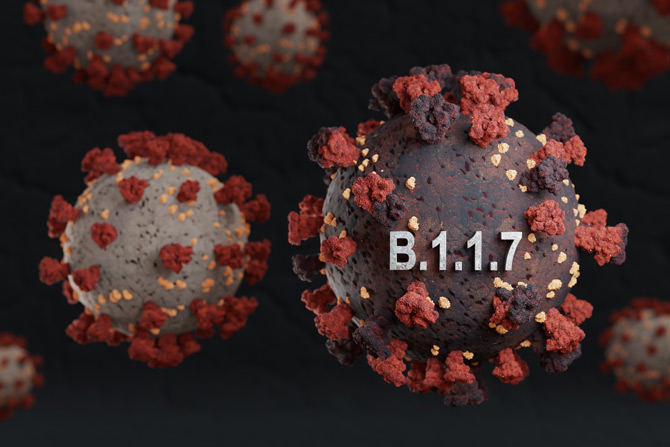

Aus Buchstaben und Zahlen bestehende Buchstaben wie für die Mutante B.1.1.7 ermöglichen es den Spezialisten, eine Art Corona-Stammbaum zu bilden. Diese Mutante ist zwar mittlerweile als „britische Variante“ bekannt. Doch eigentlich ist die Herkunft dieser Virusvariante nicht genau geklärt.

Weshalb sind die Mutationen aktuell so gefürchtet?

Der hohe Anteil an Mutationen fiel in einigen Ländern durch einen massiven Anstieg an Fallzahlen auf.

Virologen beobachten aktuell drei Varianten, die nach Aussagen von Bartenschlager besonders gut und schnell übertragbar sind.

Im Gegenzug gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass Infektionen mit diesen Varianten gefährlicher bzw. tödlicher verlaufen. Weil ein Großteil der Menschen noch nicht mit Sars-CoV-2 infiziert gewesen ist, ist die höhere Ansteckungsfähigkeit der Viren ein großes Problem.

Nach Bartenschlager hat ein auf einer bestehenden Immunantwort basierendes Virus allerdings keinen globalen Vorteil, da die meisten Menschen sowieso noch keine Immunität gegen das Virus entwickelt haben.

Details zur B.1.1.7-Variante

Diese Variante wurde erstmals im September 2020 nachgewiesen. Ersten Schätzungen zufolge verursacht diese Mutation bis zu 70 Prozent mehr Infektionen als frühere Formen. Anhand einer intensiveren Datenbasis gehen Virologen zwar mittlerweile eher von einem Zuwachs von rund 22 bis 35 Prozent aus. Allerdings kann bereits dieser geringe Prozentsatz eine Eindämmung der Coronapandemie massiv erschweren.

Nach aktuellem Kenntnisstand geht das Robert-Koch-Institut davon aus, dass bisher konzipierte Impfstoffe im Kampf gegen diese Mutation genauso effektiv sind. Nach einer durchgestandenen Infektion oder Impfung ist der Körper wahrscheinlich auch in der Lage, die britische Variante zu neutralisieren.

Details zur B.1.351 Südafrika-Variante

Diese Variation trat erstmals im Dezember 2020 auf. Bislang vermuten Forscher, dass die Mutation entstand, da ein Großteil der Bevölkerung bereits einer Coronainfektion ausgesetzt war. Leben Menschen in Armut eng zusammen, weist ein Großteil der Betroffenen bereits Antikörper auf. Dadurch entsteht eine Herdenimmunität. Möchte sich das Virus dennoch weiterverbreiten, muss es gegen die Antikörper ankämpfen und dementsprechend mutieren. Anhand erster Daten ist aktuell nicht ausgeschlossen, dass Genesene Antikörper aufweisen, die der Südafrika-Variante nicht standhalten.

Wahrscheinlich wehrt sich der Körper dennoch durch eine zelluläre Immunität. Diese Immunantwort könne eine zweite Infektion abschwächen, so dass eine zweite Infektion milder verlaufen würde.

Details zur B.1.1.28P1-Variante

Über diese in Japan entdeckte sowie aus Brasilien stammende Variante existieren vergleichsweise wenige Daten. Nach Angaben des RKI ist diese Mutation jedoch mit der südafrikanischen Variation vergleichbar. Derzeit gilt es als „denkbar“, dass diese Variante besser übertragen werden kann. Bedenklich erscheint im Moment, dass sich bereits Genesene vermutlich erneut mit dieser Virusmutation anstecken können. Im weltweiten Vergleich ist Brasilien eines der am stärksten von der Coronapandemie betroffenes Länder.

Einer Studie zufolge hatten sich bereits bis einschließlich Oktober 2020 70 Prozent aller Einwohner des Landes mit dem Virus angesteckt.

Wie stark sind die Mutationen in Deutschland verbreitet?

Belastbare Zahlen über das Auftreten der Mutationen liegen noch nicht vor. Mehrere Nachweise wurden bereits von den ersten beiden Mutationen vermeldet. Erste Ausbrüche wurden bekannt. Mittlerweile stand sogar schon ein Berliner Krankenhaus unter Quarantäne. Mehrere Verdachtsfälle bestanden in einem Kindergarten in Freiburg und im Klinikum Bayreuth.

Weil hierzulande Kontaktpersonen der Infizierten getestet werden, geben die Treffer nur wenig Aufschluss über die Verbreitung in der Gesamtbevölkerung.

Mutantenausbrüche könnten zwar zu einer größeren Anzahl an Infektionen führen. Doch bereits die alten Viren verursachten Corona-Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen.

Gibt es Prognosen für die Zukunft?

Nach der Ansicht von Forschern wurden die Mutationen vermutlich zur Weihnachtszeit nach Deutschland eingeschleppt. Aktuell sorgen Maßnahmen wie der Lockdown dafür, dass sich die Viren nicht unkontrolliert ausbreiten. Deshalb sollten Politiker aktuell bestehende Maßnahmen erst wieder lockern, wenn die Infektionszahlen so gering sind, dass Gesundheitsämter alle Kontakte wieder nachverfolgen können. Nach wie vor ist es für die nahe Zukunft wichtig, eine Herdenimmunität durch konsequente Impfungen zu erzeugen.

Aktuell kann noch nicht beurteilt werden, ob diese Herdenimmunität zu einer vollständigen Kontrolle über die Verbreitung des Virus führt. Schon jetzt ist davon auszugehen, dass diese Virusmutationen nicht die letzten sein werden. Stattdessen werden die Coronaviren zukünftig immer wieder mutieren.