Unsicherheit: Dieses Gemeinschaftsgefühl verbindet in der Corona-Krise

Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Rede rund um die Corona-Krise verlauten ließ, ist die Bewältigung dieser schwierigen Zeit die bislang größte Herausforderung an Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Worte spiegeln den Ernst der Lage wider, in der sich Menschen aus aller Welt aktuell befinden. Unsicherheit macht sich in unseren Reihen breit. Doch wie geht die Gesellschaft damit um?

Triftet die Kluft zwischen Arm und Reich noch stärker auseinander?

Hirnforscher und Schriftsteller Achim Peters ist sich sicher, dass die Corona-Krise das aktuell gesellschaftliche Gefüge massiv verändern wird. Waren bislang insbesondere arme Bevölkerungsgruppen vom Gefühl der Unsicherheit betroffen, geht diese Emotion heute unter allen Menschen um.

Dennoch räumt Peters ein, dass das Corona-Virus in erster Linie den Bildungs- und Wirtschaftsstatus von schwächeren Personen trifft. Deshalb könnte die Kluft zwischen Arm und Reich zukünftig noch weiter auseinandergehen.

Stress entsteht in bedrohlichen Situationen

Peters Aussagen zufolge leiden Menschen dann unter Stress, wenn sie bedrohlichen Situationen ausgesetzt sind und die Frage des Lebens nicht mehr mit Sicherheit beantworten können. Hierbei stellen sich Betroffene die Frage, welche Strategie die richtige sei, um seelisches, körperliches und soziales Wohl sicherzustellen. In Zeiten wie diesen fällt es schwer, eine passende Antwort zu finden.

Diese Situation löst toxischen Stress aus, da es für eine Beseitigung der Unsicherheit keine Lösung gibt.

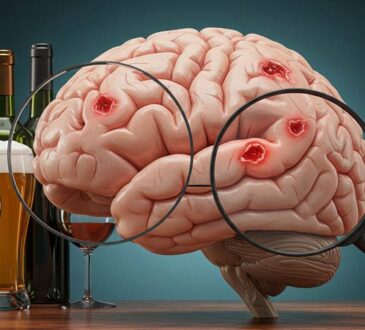

Menschen vereinsamen, trennen sich oder leiden an Geldsorgen – eine tragische Lage. Tausende an Menschen stecken außerdem in kritischen Arbeitssituationen, indem sie nur befristete Verträge haben oder in Branchen mit hohem Krisenpotential tätig sind. Ist für die Corona-Krise keine Lösung in Sicht und dauert der Zeitraum länger als ein Jahr an, werden viele Menschen unter toxischem Stress leiden. Der Gehirnstoffwechsel ist dabei chronisch überlastet. Der menschliche Organismus ist von einer Energieumverteilung betroffen. Dem Gehirn wird die meiste Energie zugeführt. Im Gegensatz dazu nimmt die Körpermasse ab. Außerdem erhöht sich das innere Bauchfett. Durch diesen Zustand steigt das Risiko, an Diabetes, Alzheimer, Schlaganfällen, Herzinfarkten oder Depressionen zu erkranken.

Kollektive Schicksale lassen sich besser verkraften

Im Gegensatz dazu sieht Psychologin Stefanie Stahl in der aktuellen Situation aber auch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Schließlich gaben schon mehrere Studien preis, dass ein kollektives Schicksal besser als ein Einzelschicksal erträglich ist. Für Einzelpersonen ist es ihrer Meinung nach schwierig, mit der Situation umzugehen. Werden jedoch alle Menschen mit dem gleichen Problem konfrontiert, ist dieser Gedanke für jede einzelne Person auch wie ein kleiner Trost. Menschen leiden an einer starken Belastung, weil die derzeitige Situation keine vertrauenswürdigen Exit-Pläne bietet.

Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, sich gezielt auf andere Themen zu konzentrieren und auf das Hier und Jetzt zu projizieren.

Andernfalls ist die Gefahr hoch, sich Szenarien vorzustellen, die hohes Angstpotential bieten. Wer an konkreten Sorgen leidet, sollte versuchen, ein etwaig aufkommendes Katastrophendenken zu stoppen. Vielleicht fällt dabei sogar die eine oder andere Lösung für die Probleme ein.

Tipps, um das Gehirn auszutricksen

Eine große Unterstützung ist es vielleicht auch, wie beim Einkaufen zu agieren. Denn wer bestimmte Artikel erwerben muss und im Gegenzug keine Einkaufsliste hat, fokussiert sich permanent darauf, keine dieser Waren zu vergessen. Ist allerdings eine Liste vorhanden, können sich das Gehirn ganz einfach anderen Dingen zuwenden. Denn dann ist dem Gehirn bewusst, dass alle notwendigen Waren auf dem Zettel vermerkt sind.

Dieser Trick funktioniert auch bei der Bewältigung von Ängsten. Denn womöglich genügt es, sich am Tag einige Minuten aktiv mit den Ängsten rund um die Corona-Krise auseinanderzusetzen. Kommen die unangenehmen Gedanken später wieder auf, genügt ein Signal ans Gehirn.